摘要

原文1:Fedra Vanhuyse, Tommaso Piseddu, Julia Jokiaho

越来越多的城市正在为实现气候中和(Climate neutral)作出努力,糖心生活这一点在生产侧排放(Territorial emissions)的控制上尤为明显。然而,在各城市同时以控制消费侧排放(Comsumption-based emissions)为目标的情况下,他们能否在生产和消费两种核算维度上同时实现气候中和的计划,尚未可知。我们回顾了城市减排相关的现有文献,并依据此建立起了一个概念框架。同时,我们还审查了瑞典九个城市减排相关的文件。我们发现,在这些文件中,市政当局表现出强烈的政治意愿,并制定了坚实的目标,但在交通、建筑和粮食方面,计划和行动之间往往存在一定差距。市政府常以软政策来实现气候目标,但有时,其采取的经济手段与愿景背道而驰。我们的评估结果表明,市政府在其政策意图和政策效果之间存在着脱节。因此,为了实现气候中和,政府必须采取更多的监管措施,同时,政府的经济激励措施必须与其愿景保持一致。除此之外,为确保气候行动计划能够被广为接受并贯彻实施,了解减排政策影响城市资源的机制也十分重要。与国内外的上级政府机构的合作同样应加以重视,这在确保政策和政策工具保持一致上至关重要。

1 Fedra Vanhuyse, Tommaso Piseddu, Julia Jokiaho,Climate neutral cities in Sweden: True commitment or hollow statements?,Cities,Volume 137,2023,104267,ISSN 0264-2751,https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104267.

一、引言

要实现《巴黎协定》将全球变暖控制在2°C以下、最好低于工业化前水平的1.5°C的目标,就需要大幅减少温室气体排放。温室气体主要包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、一氧化二氮(N2O),臭氧(O3)、水蒸气(H2O) 和含氟气体(HFCs, CFCs, SF6),这些气体皆由自然或人类活动产生。城市是温室气体排放的主要来源之一,尤其是由于化石燃料燃烧、土地利用变化和工业制造排放的二氧化碳,占所有温室气体排放量的近四分之三。消费者、工业和政策制定者都可以推进减排策略的实施。例如,消费者可以减少消费和浪费,或延长产品使用时间;工业可以推动供应链脱碳,提高技术的能源效率,并推进化石燃料内燃机电气化;城市和地区可以采用“负排放技术”,提倡绿色化发展,通过基于自然的解决方案,推进碳汇(Carbon sinks)项目。减排策略可以分为基于需求方的策略(通过改变行为)和基于供应方的策略(通过技术方案)。可以从以下方面对上面两种减排策略做进一步区分:如该策略是否包括弃用化石燃料(导致无化石燃料),完全转向可再生能源和遏制土地利用变化(实现碳减排或二氧化碳减排),或者是否重点关注更广泛的温室气体排放(二氧化碳当量,CO2-equivalents),包括 CO2、CH4和N2O等。因此,碳中和与“净零”目标意味着,需要平衡排放到大气中的碳水平与碳汇或碳补偿(Carbon offset)吸收的碳水平。“净正”目标则意味着吸收的碳水平需要高于排放到大气中的碳水平。

联合国宣布2020年到2030年为气候行动的“决定性十年”,许多国家已走上雄心勃勃的转型道路。自二十世纪九十年代以来,瑞典常被视为气候政策的全球领跑者。到2020年,瑞典已将其温室气体排放量(以二氧化碳当量表示)减少了33%,仅达4800万吨二氧化碳当量;到2030年,它的目标是将其温室气体排放量在2005年的基础上再减少59%;到2045年,瑞典计划成为世界上第一个无化石燃料的福利国家。根据国际能源署数据,该国有 82 项减少能源消耗的积极政策,包括颁布建筑能源绩效证书、建设市政环境区、收取城市拥堵费和发布政府车辆采购指令等。其中有26项政策(32%)被标记为监管或最具强制性的政策工具。

对瑞典和其他国家的目标的一个批评是,他们更注重生产侧排放而不是消费侧排放。生产侧排放(Territorial emissions)发生在一个特定的地理区域内, 不包括进口的排放,但包括出口的排放。而消费侧排放(Comsumption-based emissions)则将进口的排放纳入一个地区的总排放量,来纠正前者的碳核算方式。从地缘政治的角度来看,消费侧排放被认为是更公平的,因为他们把责任放在消费的一方,所有生产排放都被分配给产品的最终消费者。消费侧排放也揭示了不同国家之间的联系和可能存在的依赖性。例如,乌克兰战争显示了许多欧盟国家对能源进口的依赖。Palm等人(2019)报告说, 2014年,瑞典人均消费侧气候排放和人均消费侧碳排放分别为10.45 吨二氧化碳当量和7.7吨二氧化碳当量。而同年的人均生产侧气候排放和人均生产侧碳排放为 5.47吨二氧化碳当量和4.43吨二氧化碳当量。在瑞典消费侧总排放量中,12%源自国家和地方的公共开支。2022年,瑞典政府就瑞典的全球气候影响以及是否应该制定一个全国消费侧排放目标组织了一次公众咨询。

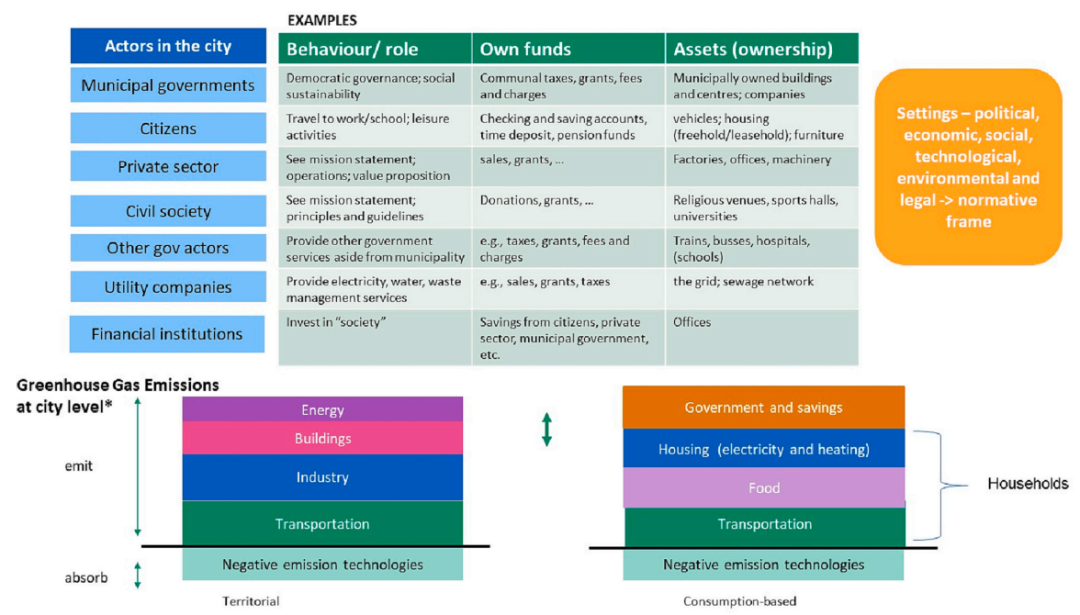

市政府对气候目标有重大影响,因为他们负责着数个政策领域,如交通运输、住房和垃圾管理、能源供应和空间规划。在瑞典,市政府必须通过能源政策,明确市内的能源供应、分配和使用(瑞典市政法,1977);他们还负责垃圾管理、住房,并在一定程度上负责运输。需要注意的是,市政府本身在其运作中也会排放温室气体。图 1显示了城市中不同的行为者是如何通过扮演不同角色和运作资产来创造排放的,并列出了他们的财务手段。

图 1:城市不同领域内的行为者如何产生排放(行为、角色、资产和资金)

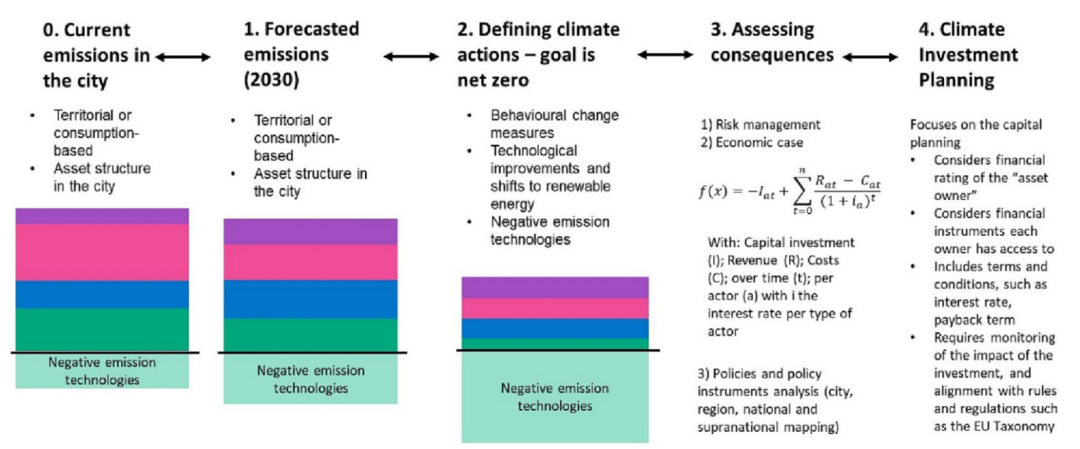

城市对气候中和的重要性已经得到了许多人的认可,包括制定气候中和目标的市政府,跨国网络如C40,以及全球市长气候与能源公约,该公约支持城市进行气候中和和能源规划。更多的对城市作用的认可来自于上级政府,例如欧盟委员会,它在2021年启动了其针对气候中和和智慧城市建设的“城市使命”项目(Mission Cities)。2022年4月,它宣布将支持欧盟及邻国的112个城市在2030年前实现气候中和。它将气候中和城市定义为计划在2030年之前达到温室气体净排放的城市,包括从以下方面产生的排放:1)城市边界内所有建筑和设施的化石燃料燃烧(又称为“固定能源”);2)所有车辆和交通工具的化石燃料燃烧;3)城市边界内的电力和区域供暖/制冷导致的排放,以及来自城市边界以内或以外的发电厂的排放;4)城市边界内产生的、并在城市边界以内或以外处理的废物产生的排放;5)城市边界内土地使用的变化,包括农业、林业和其他土地使用(统称为'AFOLU')产生的排放;6)城市边界内工业化学过程(统称为工业过程和产品使用或'IPPU')中产生的排放(欧盟委员会,2021,11)。而消费侧排放,除了源自废物的排放,并不在以上规定的范围内。欧盟通过 "净零城市"研究与创新平台(Net Zero Cities, 2022)为这些城市提供支持,流程详见图2。

图 2:气候行动与投资规划的联系

与国家层面一样,大多数关于气候中和的讨论都集中在生产侧排放上,包括欧盟的 "城市使命"项目及其 "净零城市 "研究平台。在瑞典,瑞典市政府的生产侧排放水平数据一直在由瑞典统计局和环境保护局收集,并在Kolada(RKA, 2022)等数据库中报告。除此之外,瑞典还在“哪些战略对于碳和气候减排有最显著的效果”这一问题上进行了大量的研究。

尽管做出了以上努力,但直到最近,我们才可以获取城市层面的消费侧数据。Axelsson等人(2018)计算了2018年瑞典于默奥市的消费侧排放,并于2022年,将瑞典全国消费侧排放数据细化到了城市邮编区域水平。一些学者对其他城市的消费侧排放概况也进行了估计,如伦敦和马德里(Andrade等人,2018)等,但城市层面的消费侧排放数据仍然匮乏(Chen等人,2019;Wiedmann等人,2021)。关于城市是否应设定消费侧排放目标,以及如何实现这些目标,现有研究文献中仍存在空白。

此外,正如Hezri和Dovers(2006)所解释的那样,也不清楚市政府是否理解如何推动社会变革以实现气候目标,以及他们是否进行了充分的 "治理"。Fuchs等人(2016)发现,因为关于社会变革的基本假设并不成立,所以社会变革并不像预期的那样经常发生。这些假设包括,认为变化总会发生,糖心vlog视频危机会导致行为改变,更好的信息会导致更好的决策等等。尽管国家政府主要负责界定监管框架,但市政府在 "监督 "和 "刺激 "监管框架方面仍发挥着重要作用(例如,通过罚款、批准许可、教育活动以及建立试点和示范项目)。

通过本文,我们旨在填补上述的一些研究空白,并调查市政府是否具备实现消费侧减排目标所需的技能和属性。我们并不打算批判性地评估市政府计划中不同战略的减排潜力,也不打算计算每个城市在现有计划下所能实现的温室气体减排量。我们的贡献在于发现市政府正在采取行动的领域,并强调需要进一步采取行动的领域,以便从基于消费的角度使气候中和城市成为现实。

本文的结构如下:在第2节中,我们简要介绍了我们样本中9个瑞典城市的温室气体和碳排放情况,并对邻国的进展进行深入了解。在第3节中,我们提出了我们的概念框架,描述了在城市层面开展有效气候减缓行动的基石。在这里,我们的策略与消费侧排放有关。这个概念框架为我们的编码框架、方法和材料提供了信息,我们在第4节中描述了这些信息。第5节包含了调查结果的概述,然后进入第6节的讨论。在第7节中,我们得出结论并确定了下一步的研究方向。

二、瑞典、斯堪的纳维亚半岛和一些发达国家城市的减排进展

在过去的几十年里,瑞典的国家、地区和城市政府已经制定了多个计划,以减少气候影响。2017年,瑞典设立了一个名为 "可持续城市 "(Viable Cities)的战略创新计划,以支持市政府创建更可持续的城市。到2021年12月,代表瑞典40%人口的23个城市与 "可持续城市 "签署了 "气候城市合同",承诺制定气候行动计划和投资计划,并 "测试新的解决方案并从中学习,以使其他城市更容易和更快地实现(气候)转型"(Viable Cities,2020,2)。每个城市的具体减排目标还有待确定。2022年4月,瑞典291个城市中有7个城市被提名为欧盟气候中和和智慧城市使命(即“城市使命”),并将获得欧盟的支持。

这项研究的样本包括通过发行绿色债券吸引私人资金以用于其气候过渡计划的九个瑞典城市(哥德堡,林雪平,隆德,马尔默,纳卡,厄勒布鲁,厄斯特松德,韦斯特罗斯和韦灵厄)。这些城市评估了其环境状况,确定了投资需求,制定了绿色投资标准,并已由外部利益相关方签署通过。在这九个城市中,我们研究的重点是其中三个城市:哥德堡、隆德和马尔默,这三个城市同时也是欧盟“城市使命”的一部分。在补充材料中,我们展示了这些城市的生产侧温室气体和碳排放变化数据:在过去十年中,二者平均分别减少了41%和42%,但自2014年以来这一速度已经停滞不前。

这些城市的生产侧减排量与斯堪的纳维亚半岛上的其他主要城市相当。在挪威的奥斯陆,生产侧排放量从2009年的1,466,240吨二氧化碳当量减少到2020年的1,085,229二氧化碳当量,人均减少了38%。飞行运输和供暖方面减排效果最明显,新冠疫情可能是造成这一结果的部分原因。芬兰赫尔辛基和万塔的人均生产侧排放在同一时期内减少了约34%,其中在电力和废物管理部门方面减排效果最为显著。而对于芬兰其他地区,该国310个市镇中有292个在2005年至2017年间减少了其生产侧排放量,其中308个减少了其供暖系统和电力的石油消耗排放量,261个城市减少了道路交通的排放量。集中供热是唯一一个大多数市镇未能实现减排的领域:其中176个市镇甚至增加了排放量。对于丹麦哥本哈根市,2010年至2019年间碳排放量减少了60%。然而,这种减少或归因于非政府控制的因素,例如引入更清洁的国家能源网络,从而降低了整个国家的能源排放。此外,哥本哈根市芬兰赫尔辛基和万塔的人均领土排放在同一时期内减少了约34%,其中在电力和废物管理部门取得了最大的减少。对于芬兰其他地区,该国310个市镇中有292个在2005年至2017年间减少了其领土排放量,其中308个减少了其供暖系统和电力的石油消耗排放量,261个城市减少了道路交通的排放量。集中供热是唯一一个大多数市镇未能实现减排的领域:其中176个市镇甚至增加了排放量。对于丹麦哥本哈根市,2010年至2019年间碳排放量减少了60%。然而,这种减少可以归因于市政府无法控制的因素,例如引入更清洁的国家能源网络,从而降低了整个国家的能源排放。此外,由于意识到市政的气候计划建立在未经大规模测试的技术基础上,哥本哈根市也在最近放弃了其2025年实现碳中和的目标。

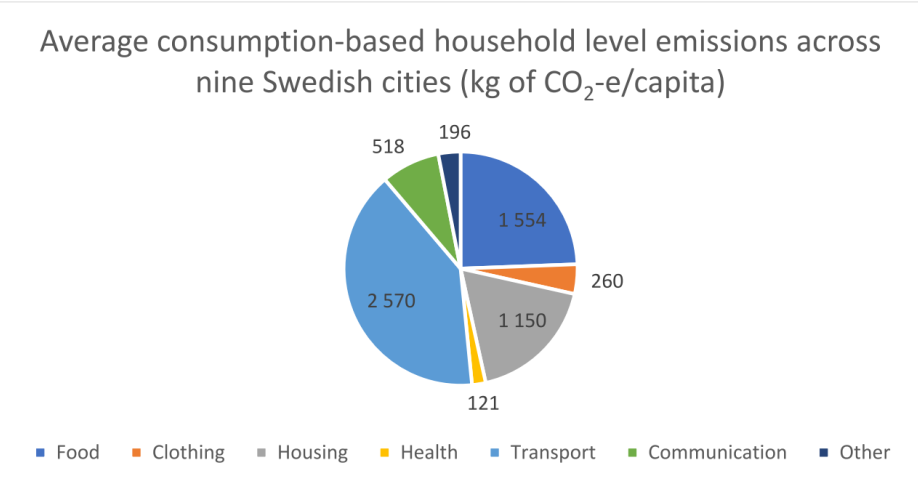

目前,瑞典城市层面的消费侧排放数据只有2017年家庭层面的数据。除了这九个城市的家庭人均排放6.4吨二氧化碳当量外,还应加上政府支出和储蓄的平均3.7吨二氧化碳当量。图3显示了这九个城市在家庭层面的平均排放量,以及它们所代表的类别。可以看到,交通产生的排放量占家庭平均水平的40%,其次是饮食(包括光顾餐馆)占比24%和住房(包括供暖和电力)占比18%,而娱乐活动和教育则约占家庭平均排放量的8%。

图 3:九个城市基于消费的家庭平均排放量,以人均公斤二氧化碳当量表示。

三、城市如何实现气候中和?

如上所述,对于城市如何从生产角度实现气候中和这一问题,即城市应该采取哪些行动来实现交通、电力生产、建筑翻新方面的目标以及城市没有达到目标的原因,学者们已经做了很多分析。仅就城市层面的目标未能实现的原因这一问题来讲,常见解释就包括:不同治理层面的目标冲突、缺乏跨治理层面的合作、缺乏治理层之间的合作,缺乏资金来实现气候目标,以及法律障碍等。

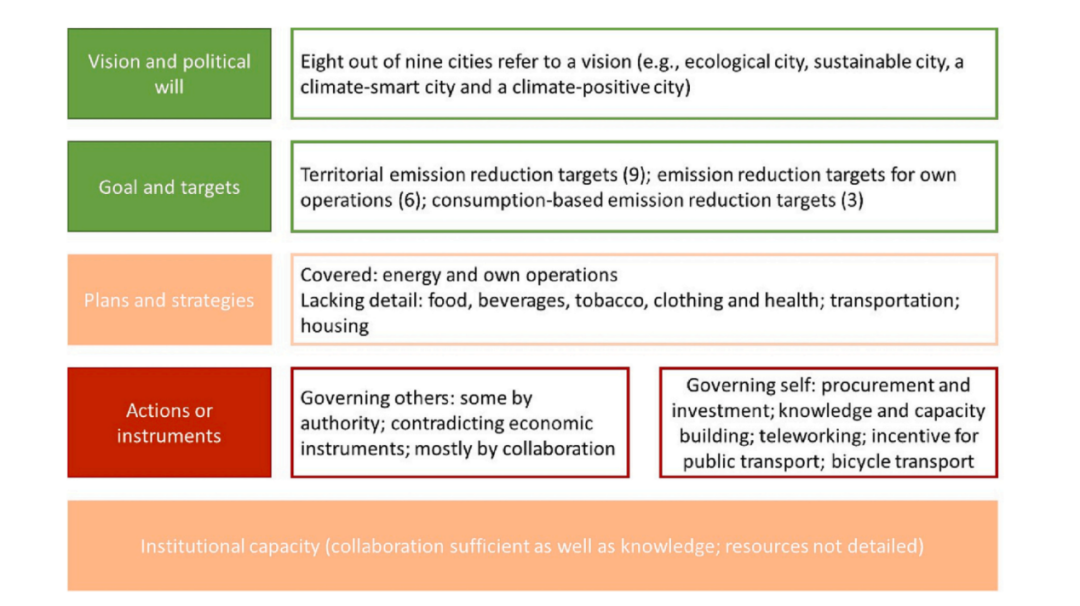

在此,我们在现有研究的基础上建立了一个概念框架,列出了坚实的气候行动规划的基石,同时重点关注消费侧减排目标的计划和战略。我们的框架是由五个必不可少的支柱组成的:城市愿景和政治意愿;目标或指标;计划和战略;支持计划的行动或工具;以及由资源、合作和知识组成的总体性机构能力(图4)。在解决生产侧排放的问题时,其中一些支柱比其他支柱更重要,如城市愿景、目标或指标和机构能力。但如果商品是在一个城市的地理边界内生产和消费的,计划和战略可以同时应用于生产侧减排和消费侧减排。

图 4:城市层面气候减缓行动的基本因素

首先,市政府需要拥有一个城市愿景和政治意愿,其次是目标或指标。了解一个城市的愿景及其与气候目标和指标的联系,就可以了解气候缓解是被嵌入到整体愿景中("主流")还是作为一个独立的问题运作("专门")。如果气候缓解是一个独立的问题,那么它可能就不是城市中的核心问题。与其他事项相比,它可能会被剥夺优先权。将愿景与气候目标和指标联系起来,同时也显示了政府的政治领导力和其对实现气候目标的承诺。

再次,目标或指标需要在计划和战略中加以阐述。战略可以以某一特定部门为中心,如建筑、食品、农业运输、整体消费和家庭活动。其他计划还应包括发展能源密集型产业和负排放技术等路径。排放量根据COICOP类别统计,这是国际公认的按目的划分的个人消费分类(联合国统计,2018年)。从消费的角度来看,城市层面的减排战略审查报告发现了一组表现一致的部门:食品和相关消费品;住房和家具;以及交通。在较小的程度上,体育和娱乐以及互联网和通信技术(ICT)也是一个重点。瑞典家庭层面的消费数据也是根据COICOP类别进行统计的。其他碳补偿的策略,如对作为天然碳汇的森林的投资和对国外项目的投资,可能会受到国家气候框架的限制。比如在瑞典,通过吸收碳排放和吸引国外投资,最多也只能分别减少八个和两个百分点(瑞典环境和能源部,2017)。其余的减排量,则只能期望于将通过公民行为改变和技术进步来实现。

然后,通过行动或手段来实施战略。除了对机构自身的行为或运作做出规定,如员工交通、供暖和机构建设(也被称为 "自我管理"),市政府还可以通过授权或合作和伙伴关系,运用政策工具来管理他者。政策工具是 "政府当局在试图确保支持和影响(或防止)社会变革时行使其权力的一系列手段"。Naturvårdsverket (2012)对政策工具进行了分类:1)监管(如法律法规、技术要求、检查、标准);2)经济(如税收、补贴、财政捐助);3)信息(如教育和培训、建议、示警);4)研究(如学术研究、开发、示范)。监管手段可以分为国家层面和规划手段,例如Juerges和Hansjürgens(2018),这两位学者便强调了市政府颁发许可证的作用。从监管工具到研究工具,这种分类顺序也体现了它们在执行方面的排名:监管工具是最具强制性的,而研究工具则是最不具强制性的,而且通常被归类为合作工具,表明其自愿性质。政策工具的另一种分类方法是 "胡萝卜"(对 "正确 "行为的奖励),"棍棒"(对 "错误 "行为的惩罚),或 "布道"(关于 "正确 "和 "错误 "行为的讲座或培训)。经济手段可以属于“胡萝卜”(如补贴)或“棍棒”(如税收)。“棍棒”是最有强制性的。而就气候中和方面来讲,碳排放虽然无法被消除却可以被补偿,因此碳补偿和碳交易可以促进实现气候中和。然而,这些方法伴随着道德方面的问题,几乎没有监管,而且有可能导致出现漂绿行为。

最后,机构能力是上述所有支柱的基础。机构能力包括机构的知识、资源和协作能力。知识能力指的是对气候行动战略和可用于支持该战略的政策工具的理解。资源能力则指执行气候行动计划所需资金和人员的可用性。气候投资规划是欧盟使命承诺的三大支柱之一(欧盟委员会,2022)。协作能力是指市政府的合作,包括其内部各部门的合作,也包括市政府外部的合作;具体而言,市政府的合作对象既包括城市内所有需要改变其行为、升级其技术或投资于负排放技术的不同行为者,也包括上级政府,以确保不同级别政府之间的协调一致。例如,瑞典的城市在制定某些税收方面享有一定程度的自主权,如市政收入税;同时,囊括地区和中央政府在内的上级政府也会发布政策对城市产生影响,如公共交通的价格和可达性,以及对消费税的征收。

四、方法与材料

我们重点关注了在2020年之前发行绿色债券的九个瑞典城市:哥德堡、林雪平、隆德、马尔默、纳卡、厄勒布鲁、厄斯特松德、韦斯特罗斯和韦灵厄。九个城市合计占瑞典人口的20%。

我们从市政当局以“环境”、“减缓气候变化”、“二氧化碳”等关键词进行文件搜索,下载了气候中和相关的文件。作者在nVivo中编码了所有文档。该软件允许将文本片段分配给多个支柱,例如,关于参加国际交流的声明不仅支持了机构能力支柱,还支持了城市愿景和政治意愿支柱。通过不断回顾、反复确认来提高编码质量,我们最终建立了一个由按支柱编码的文本组成的表格,并参照红绿灯的颜色分级对五大支柱进行评估:即绿色代表“足够”,橙色代表“需要更多关注”,而红色代表“需要大量关注”。

五、结果

图5总结了我们对九个城市从消费侧排放实现气候中和目标的评估。

图 5:评估九个城市的愿景、目标、计划、行动和机构能力。绿色:足够;橙色:需要更多关注;红色:需要大量关注

(一)城市愿景

市政府对其城市提出了不同的愿景,其中一些非常明确地关注减缓气候变化和气候中和,例如哥德堡(“生态可持续的城市”),隆德(“绿色典范”)和厄斯特松德(“民主、社会、生态和经济可持续的厄斯特松德”)。九个城市中只有一个城市韦灵厄在其年度计划中没有提及气候行动。

总体而言,与气候中和相关的城市愿景和政治意愿被评为“足够”(绿色)。

(二)目标或指标

在我们的样本中,有六个城市在其年度报告中提到了气候或碳减排目标,再次表明了对减缓气候变化的坚定政治承诺。在城市的气候相关文件中,有八个城市规定了生产侧减排目标,六个市政府为其内部运转设定了目标,四个市政府提到了消费侧排放,两个城市(哥德堡和隆德)确定了消费侧减排的目标。林雪平是唯一一个有碳排放计划的城市,而不是所有的温室气体排放。

目标因城市而异。韦灵厄的目标是在2020年将温室气体排放量(领土排放)比2010年减少20%,而其他城市(厄斯特松德,韦斯特罗斯)的目标是与1990年相比减少至少60%的温室气体排放(领土排放)。然而,由于在地理边界内没有能源生产,韦灵厄的生产侧排放量是样本中最低的。

虽然所有城市都有生产侧减排目标,但有一半城市提到了消费侧的目标或指标。总体而言,我们将目标和指标评为“足够”(绿色)。

(三)与减少消费侧排放有关的计划和战略

这九个城市的计划包含以下领域的战略:改变行为(模式转变和减少消费),应用主要减少碳排放的技术(例如,从化石燃料转向可再生能源)和实施负排放技术(哥德堡和隆德提到这一条,但未具体说明)。几乎所有消费侧排放的类别都包含在市政当局的计划中:

• 食品和其他消耗品:主要与减少浪费有关

• 住房:更可持续的建筑

• 能源:将更多建筑物连接到区域供热系统,逐步淘汰化石燃料并增加可再生能源的生产;减少家庭中的能源和电力使用

• 交通:增加主动交通(步行、骑自行车、公共交通);逐步淘汰化石燃料汽车;减少公路运输和航运

• 自营业务:上述措施的结合。

然而,我们发现计划中存在一些空缺,特别是在交通(例如,很少涉及航空旅行)和住房(例如,将使用哪些策略来使建造更密集,将使用什么材料等)方面。而且没有一个城市详细说明他们将如何解决货物进口问题。

总体而言,计划和战略被标记为“需要更多关注”(橙色)。

(四)行动或手段

总的来说,这些城市主要通过提高人们减少浪费和能源消耗的意识来进行市民治理。通过硬权力(规则和条例)和软授权(经济手段)进行治理在这些城市中似乎不太普遍。很少有城市说明他在可再生能源生产和无化石燃料交通系统建设方面的投资,例如以可再生能源为燃料的公共交通和电动汽车充电站。而且,一些城市(例如厄斯特松德)在描述其工作的语言中常使用“应该”而不是“将要”。这种语言是“软的”,可能给人这样一种印象,即气候行动更像是一种选择,而不是一种承诺。

我们发现,市政府正在部署的经济手段间存在一些差异。例如,为了改变交通方式,经济手段包括廉价的公共交通和昂贵的停车位。然而,在过去十年中,停车位的价格几乎没有上涨(厄勒布鲁除外),而所有城市的公共交通票价格却都至少上涨了50%。

在监管工具方面,我们发现所有城市的市政府都颁发了更多的地热能热泵许可证。同时,我们还发现太阳能和风能发电量略有增加。

而在内部治理上,城市通过采购生态或可持续膳食,使用高效能车辆,并创造有利条件(例如远程办公)来减少旅行方面的排放。而关于对建筑物的翻新投资,所有市政当局都计划在规定的期限内仅使用可再生能源。此外,一些市政府还表示将摈弃化石燃料并采用可持续的财政手段。

虽然这里的大多数行动都属于软行动,但我们注意到所有城市无化石燃料汽车的数量和市政建筑的能源消耗都有了实质性的改善。因此总体而言,行动或手段被标记为“需要大量关注”(红色)。

(五)机构能力

在样本中,没有一个城市认为自己对于实现气候目标缺乏了解。相反,有些人甚至发现自己最适合应对气候危机。

我们发现,在过去十年中,市政府在研究和创新项目中发挥了更积极的作用。所有城市都成立了委员会并任命了协调员,以在全市范围内开展合作,实施行动并实现目标。然而,关于市政府将如何与城市内的利益相关者合作以实现其气候目标的细节却很少,也没有提到与上级的合作或与上级沟通的平台。通过与上级的合作或沟通,市政当局可以与其一同讨论计划,并与在其他层面运作的政府组织协调一致。样本中的大多数城市都活跃在“可持续城市”项目和GCom等网络中,这些网络为他们提供了交流与学习的平台,但这些市政府的气候计划中却并没有详细说明这种参与。此外,很少有人提供对财政资源的见解,包括市政府为实现气候中和目标而进行的投资。没有一个市政府为城市的不同利益相关者设计了定制的气候投资计划,因此我们也无法对这些城市投资于必要行动的能力进行分析。

因此,机构能力被评为“需要更多关注”(橙色)。

六、讨论

我们对城市年度报告和规划的分析表明,虽然有足够的政治支持、明确的愿景和目标,但它们的计划和战略、行动或工具以及机构能力存在差距。这证实了Bulkeley(2010)的发现,他早在2010年就写道:“尽管在城市层面进行了二十多年的政策干预以解决气候治理问题,但言辞与行动之间仍然存在顽固的差距”。

然而,我们的分析与其他研究形成鲜明对比。先前的一些研究指出城市是由于缺乏政治承诺而限制了行动,而我们评估的九个瑞典城市却并不缺乏政治承诺,且在气候目标问题上似乎与其他欧盟国家的城市一样坚定。例如,除瑞典外,来自所有欧盟成员国的其他 93 个城市也参加了欧盟气候中和和智慧城市使命(EU,2022)。许多瑞典城市还支持欧盟提出的适应气候变化的战略、欧洲包豪斯倡议(CrAFt,2022 年)和循环城市与地区倡议(欧盟委员会,2022)。我们的城市样本也参与了“可持续城市”使命(“可持续城市”SIP,2022),这是一个支持瑞典城市气候中和的国家研究和创新平台。除西班牙外,欧洲国家不存在此类平台。尽管如此,预计欧盟项目Capa CITIES将至少再创建10个国家平台(欧盟委员会,2022)。在过去十年中,特别是最近两年,在欧盟的政治支持下,许多新举措开始支持可持续城市。

再看我们的第二个支柱,我们样本中瑞典城市设定的目标和指标似乎比其他国家的目标和指标更雄心勃勃。欧盟城市的目标是平均减少47%的生产侧温室气体排放量,且这327个城市中有25%的目标是到2045/2050年实现碳中和。美国和加拿大的城市的目标是到2050年实现气候中和。相比之下,我们样本中几乎所有城市都设定了更严格的目标,其中一半城市还制定了基于消费的减排目标。我们的样本城市设定的生产侧减排目标与挪威、奥斯陆类似,挪威的目标是到 2030 年实现碳中和,而芬兰、赫尔辛基市的目标是到 2035 年实现碳中和;埃斯波、坦佩雷和万塔是到2030年;图尔库到2029年;拉赫蒂则是到2025年。

Dale 等人(2020)认为我们的第三支柱(计划和战略)缺乏细节,他们发现加拿大城市并没有明确其排放的驱动因素和监测进展的工具。事实上,在我们的研究中,我们发现可以实现减排的最关键领域(例如运输)并没有得到充分解决。这与Wynes和Nicholas(2017)的调查结果与以及Kern和Bulkeley(2009)的结论相对应,前者评论道目前人们对航空旅行领域缺乏关注,后者则指出德国市政当局没有优先考虑解决运输排放问题。同时,缺少使用的假设的详细信息可能导致计划不可行。例如,丹麦哥本哈根市最近就因为他们所依赖的技术尚未被大规模证明可行性,而放弃了其在 2025 年实现碳中和的目标。

在第四个支柱——行动或工具上体现出不一致性的现象并不罕见。例如,在马德里市,公共交通补贴的减少,导致了价格上涨。在英国,降低公共交通票的价格会增加客流量,但继而价格将大幅上涨。Kuss 和 Nicholas (2022) 在他们的荟萃分析(meta-analysis)中确定了 12 种有效减少城市私家车的方法,并报告说,在荷兰乌得勒支市免费公共交通使私家车减少了 37%,而在意大利罗马则减少了 10% 到 20%。他们总结道,除了收取拥堵费和划定有限的交通区,停车和交通管制是减少汽车使用的最有效措施之一。在我们的样本中,只有哥德堡市收取了拥堵费。此外,我们抽样中的大多数城市所依赖的自愿措施减排水平不足,经济效率有限(经合组织,2003年)。正如Neij和Heiskanen(2020)所总结的那样,因为政策工具大多不具约束力会导致行动上的不足,所以目前尚不清楚Sethi等人(2021)所解释的乘数效应是否会实现。同时,在运输、能源使用、消费品和食品等方面,社会变革对于实现气候目标所需的模式转变至关重要。但如果不采取更强有力的措施,社会变革就不会发生,因此政府需要采用更多的监管手段。

最后,对于我们的第五个支柱,即机构能力,我们注意到样本中的瑞典城市可能与其他欧盟城市相当。通过对“净零城市”项目(Net Zero Cities,2022)的研究,我们了解到只有少数城市估算了实现气候中和所需的资源。

材料经济学期刊(Material Economics,2020)在EIT Climate-KIC健康、清洁城市项目中,从生产侧排放角度估计了八个欧洲城市所需的投资成本。对于我们样本中的瑞典城市,我们使用消费侧排放作为计算的出发点来估计实现净零的投资成本。根据我们的分析,我们认为当投资超过城市几个利益相关者的财务能力,将导致气候目标不可行。

对于类别合作,虽然我们认为在国际层面,瑞典城市与其他欧盟城市(例如,与欧盟代表团、GCom等)参与度相似,但因为像““可持续城市””(Viable Cities)这样的平台在除西班牙以外的其他欧盟国家尚不存在,所以二者在国家层面上存在差异。我们注意到,在某些问题上,例如在计划和行动以及所需资源方面保持一致的问题上,瑞典城市缺乏与国家和区域政府机构的接触。Gustavsson等人(2009)在与Växjö和Sundsvall的研究中也报告了这一点。而对于与能源相关的问题,由于这些问题通常受到包括整个欧盟在内的国家政府的影响或控制,因此多层次合作是必要的。正如Ürge-Vorsatz等人(2014)、廷德尔中心和CDP(2020)所解释的那样,摸清国家和区域政府机构并了解它们将如何受到城市气候行动的影响(正面和负面),将有利于与这些上级政府展开对话,以(1)讨论并商定计划和战略应保持一致的领域;(2)协调支持计划的行动和工具;(3)调整包括资金在内的资源,以投资于气候行动。这可能需要将公共资金重新定向到城市的气候行动。

地缘政治挑战,包括乌克兰冲突,已经影响了瑞典和欧洲其他国家关于环境和能源政策未来的讨论。虽然瑞典多样化的能源结构使其成为欧盟对俄罗斯天然气依赖程度最低的国家之一(欧盟统计局,2022),但在最新一轮选举中,关于能源的讨论已经转向了核电。虽然核电在排放方面被视为一种“清洁技术”,但采用该技术仍存在许多障碍,如安全和地缘政治问题,以及社会的可接受性。

七、结论

我们的研究结果表明,虽然我们研究的瑞典城市具有极高的政治承诺与坚实的目标和指标,并且在国际层面为实现气候中和而进行了良好的合作,但这些城市的计划和战略可以更精确地说明他们将如何在温室气体排放量最高的领域有所建树。我们还发现城市的行动和工具与其气候目标相矛盾,并缺乏对支持气候计划所需资源的评估,因此城市应加强国内的协调,包括与国家和区域政府机构的协调。同时,我们发现瑞典城市面临着与其他国家相似的挑战。为了实现全球气候目标,我们支持厄斯特松德市政府关于必须加快行动步伐的声明。

因此,我们建议市政府执行图2中阐述的步骤:预测城市层面的温室气体排放,确定减少这些排放的行动,并评估结果。成功的规划需要摸清城市内部和周围的不同利益相关者的定位与联系,以及他们将如何受到影响和影响城市的气候行动,并对气候计划和战略进行“结果分析”,以揭示城市中所有参与者支持城市气候行动计划的能力和意愿。

有必要对城市气候行动的双面影响(好的影响和坏的影响)以及如何调动实现气候目标所需的资金(包括来自政府、公民和金融机构的资金)进行更多研究。此外,可以开展进一步的研究,对乌克兰冲突或 COVID-19 大流行等外部事件如何影响政府对气候目标的承诺进行评估。