6岁时,他听爷爷讲坐船来上海的故事;

14岁时,他第一次在兴趣小组接触到船模;

2000年,他动手做起了人生中的第一艘船模。

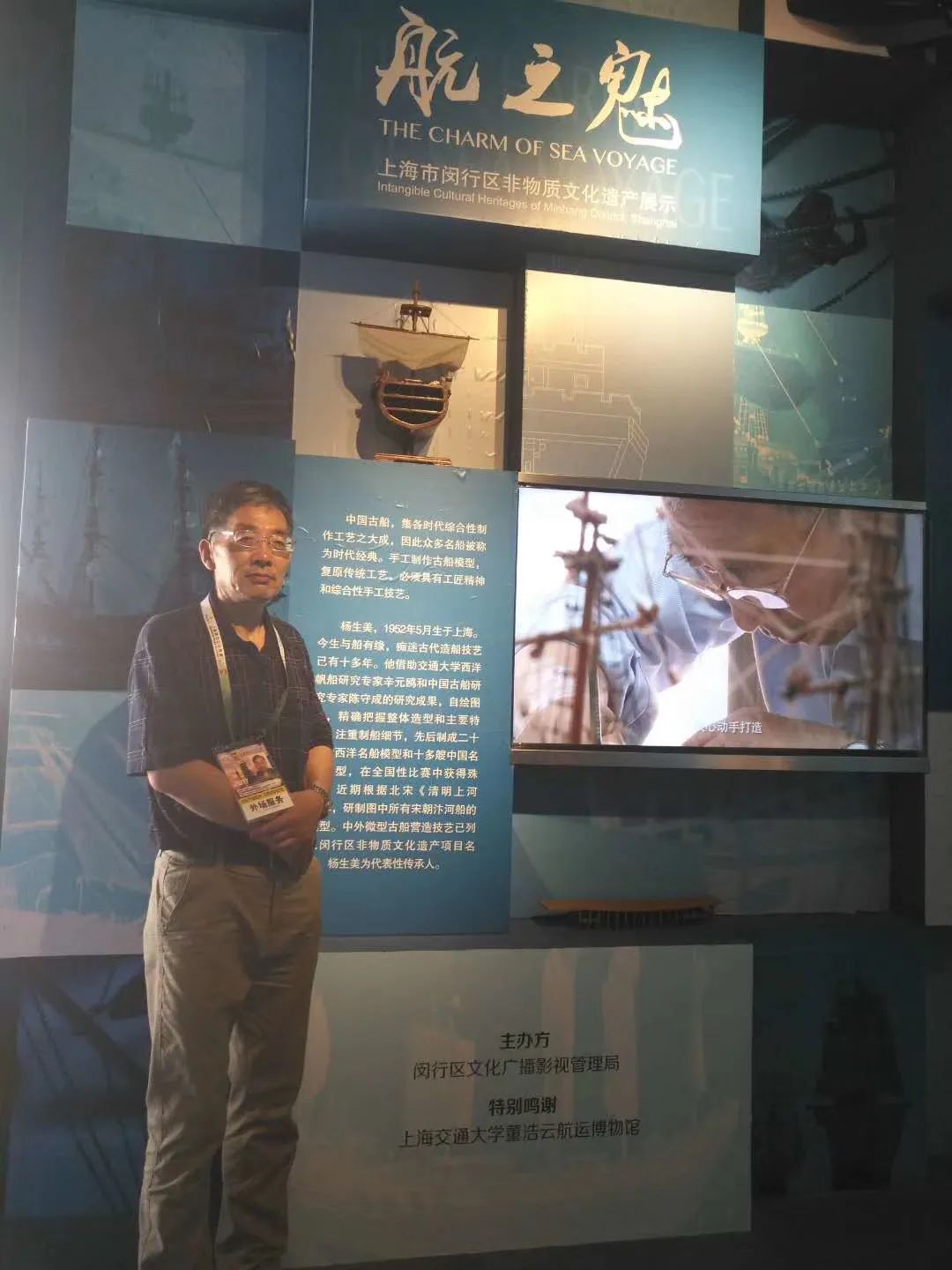

本期《约访》,让我们一起走进第六批闵行区非物质文化遗产项目代表性传承人 杨生美 的船模世界。

说起杨生美与船真正的“缘份”,还要将时间追溯至1968年。

那年,初中毕业的杨生美在黑龙江省柒星泡农场担任木匠一职。随后的几年里,他削木打铁,制作渔船,满怀欣喜地眺望着人们用他制作的船只下水捕鱼,这成就了他制船的基础手艺。

原本他想着就这样与船结伴一辈子,但是生活中总是充满了意外。1975年,杨生美因为眼睛工伤回到上海,被分到徐汇区徐镇街道淘铜组(生产组),负责水运押运。改革开放后,杨生美所在的冶炼厂因无法适应新的市场竞争,被迫宣布倒闭。于是他索性做起了木材和装修生意,开了一家红木家具厂。十几年下来,钱赚到了,生活变好了,可杨生美心里的造船梦却并未起航,这也成为了他长期以来的遗憾。

终于在2000年,对造船有执念的杨生美动手做起了他人生中的第一艘船模。当时的他并不知道船模制作的方法,只能依靠当年做渔船时积累的经验一点点摸索。经过一番努力后,船做出来了,可杨生美却突然意识到,自己还是个船舶模型制作的“门外汉”。

他向朋友要来了一艘欧式船模的图纸,并且把国外船模文献资料复印下来认真研究,努力让自己形成船模制作的概念。刻苦钻研的他还找到制图专家请教如何制图,让制作船模更加精细化。

十年磨一剑,杨生美在船模制作的道路上越走越顺,近年来更是收获了无数的荣誉:《瓦萨号》船模获2016年全国锦标赛第三名、《皇家太阳号》获2016年全国锦标赛第四名;交大120周年庆典上,杨生美制作了全国第一艘核潜艇《长征1号》等9件模型;2009年,他还受上海中国航海博物馆的委托制作了22米长的《具具号》海盗船模型……如今,杨生美的中外船模制作技艺入选了闵行区第八批非物质文化遗产项目,从他手中制作出来的船模都称得上是精雕细琢的艺术品。

▲法国“皇家太阳”号(Le soleil royal)

党的十九大,习近平总书记有关“扬帆起航 红船精神”的讲话让杨生美萌生了“一条小船,诞生一个大党”的创作激情。

1921年,中共“一大”在嘉兴南湖的一艘红色丝网船上召开,杨生美决心要以这艘船为原型,做一艘红船。创作期间为了原汁原味,他先后三次来到嘉兴南湖进行考察,深入了解历史故事并拍摄了五百多张红船的资料照片。

众望所归,终于1:2.5的比例制造的红船船模完成了,长度560厘米代表了中国的56个民族。在杨生美眼里这艘红船代表了三大传承:中国古船的传承、红色基因的传承和古典文学元素的传承。如今,这件作品正陈列在位于梅陇镇曹行村联曹路的杨生美工作室,作为了他的“镇室之宝”。

▲杨生美船模工作室“镇室之宝”—红船

目前,杨生美已经完成了400多艘船模的搭建,数量上在整个上海的船模界都屈指可数。在谈到他最大的梦想时,杨生美说:“每艘古船的背后都蕴藏着深厚的历史积淀,从中可以探寻特定的历史信息。”

目前他正在致力于上海沙船的复原计划,“它是中国四大古船之一,我希望能做出一条36米长而且能在黄浦江上扬帆起航的上海沙船,向世界展现我们古船的魅力!”因为热爱,所以执着,年逾古稀的杨生美,此时更像个孩子。

我们愿他这份热爱能够顺利实施,

展望着在不久的将来,

他能驾驭着自己制造的古船,

乘风破浪!

点击下方链接 收听完整音频

记者:金晶

编辑:金晶 毛海萍

↑保存图片-打开抖音

和我们一起抖吧↑

猜你喜欢

△

△

△

△

原标题:《不惑之年重拾造船梦,扬帆起航终有时》