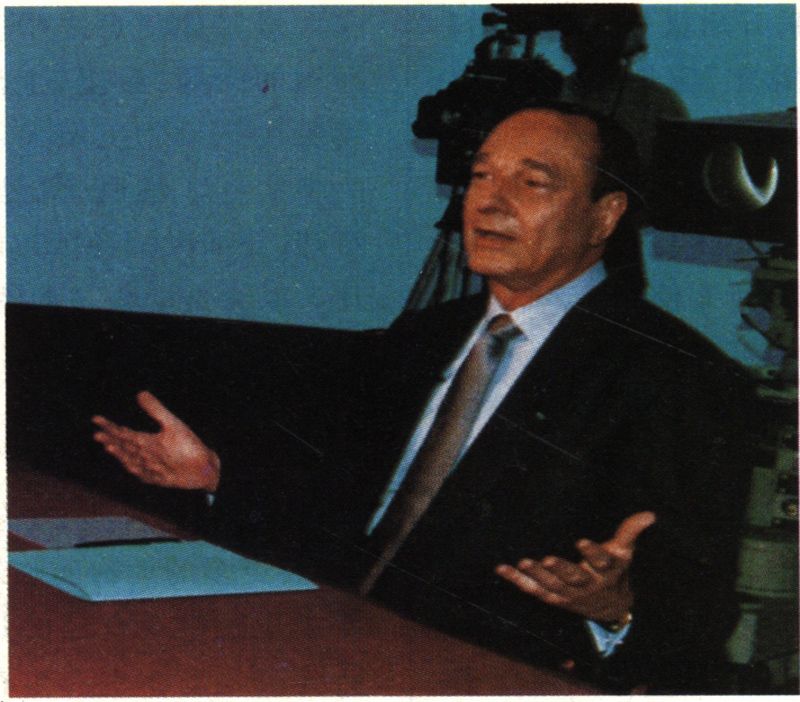

法国于1月15日提出一项由法国和德国采取主动行动,以促使欧洲走向经济增长的计划。法国总统希拉克对记者说,法国和德国必须共同协调政策,以便引导欧洲进入一个经济增长周期。

法国总统希拉克上台之后,立志恢复“法兰西帝国的荣耀”,其采取的“意志主义”大国政策,计划再紧缩两年,把目前占生产总值5%的公共赤字减至3%,以达到实现经济货币联盟的标准。在对外政策方面,谋求建立巴黎——波黑——莫斯科轴心。这个轴心的设想,一是将欧盟扩展到东欧大陆,使欧洲成为一个包括俄国在内的,从大西洋到乌拉尔的统一的新欧洲;二是彻底改造北约,使欧洲摆脱美国的保护和指挥,成为一个自己管理自己的欧洲。

希拉克的“意志主义”大国政策,在执行中显得力不从心。其国内仓促上马的改革政策,导致的是在失业登记处“队排得越来越长”。据估计,法国的失业率今年可能突破12%,这意味着将有300多万人没有工作。1995年,法国的经济增长率低于原先估计的2.75%,这意味着可用来抵消高达640亿美元赤字的税收收入将减少,1996年的经济增长率也许仅能达到政府估计的数字2.5%的一半。在国际政策上,其实美国已趁前南分裂,打入巴尔干和东欧地区,在马其顿、阿尔巴尼亚、克罗地亚、波黑、斯洛文尼亚、匈牙利、捷克等国,都或多或少地实现了军事介入。加上对土耳其、希腊和亚得里亚海的军事控制,已在欧洲与俄国之间建立起了一道围墙。法国无论联德还是联俄,在与美国抗衡上都还缺少实力。加上希拉克的作派已引起欧盟其它成员国的不满,法国领导独立欧洲的意图,从某种意义上说,其实只是一种美好的愿望。

法国国内的民意测验已表明:对希拉克的支持率比他当选时大大下降。法国传统的戴高乐主义已明显不适用于这个新的时代。那么,希拉克会不会改变他的施府政策?

缅甸:金三角贩毒历史终结了吗?1月5日至1月18日,缅甸、泰国、老挝接壤处缅属金三角地区大毒枭坤萨领导的蒙泰武装,已有9749人向缅甸政府投降,交出各种轻重武器6004件。

现年74岁的坤萨,1933年生于缅甸掸邦莱莫山区,其祖父为当地的土司,因与另一名土司发生武装冲突,全家被杀戮,坤萨从小独自到处流浪。1949年国民党第八、第二十八军残部窜人缅甸,在缅甸东北部扩大地盘并从事毒品交易。坤萨返回老家,娶土司女儿为妻,并在土司与蒋军残部冲突中杀死岳父,窃取莱莫自卫队(后称“掸邦联军”)的领导权,开始从事毒品走私,60年代起在毒品市场创出了“金三角”的牌子。1969年10月,缅甸政府曾以召开会议为名,诱骗坤萨而趁机将他逮捕。坤萨入狱后,1973年4月其参谋长法南(原名张苏泉,国民党军官)绑架两名原苏联医生,以此为人质要求交换坤萨。5个月后坤萨获释出获,后来又从仰光寓所逃跑,重归山林。

坤萨拥有2万多人的武装,配备有现代化的装备,他提炼出98%的4号海洛因,金三角地区每年生产数千吨鸦片,海洛因200多吨,其海洛因产量约占世界总产量的70%。

导致坤萨向缅甸政府军投降的原因,应该说是全球贩毒大环境的变化。1995年,哥伦比亚大毒枭埃斯科瓦尔向国际禁毒组织投降,意大利黑手党头子鲍泽斯被击毙,1995年12月15日起,缅甸政府军向坤萨蒙泰武装发动第三次攻势,很快攻陷坤萨蒙泰武装的老巢洪迈。

坤萨在绝境中选择的投降,显然是在全球贩毒与禁毒力量对比下,穷途未路的选择。但坤萨与其蒙泰武装的投降,并不意味金三角地区贩毒历史的终结。林明实目前正替代坤萨,成为新的大毒枭。金三角地区种植鸦片已有100多年历史,这片开满罂粟花的土地,要彻底消灭毒源,尚须时日。

海湾战争:谁是真正赢家?在海湾战争爆发5周年纪念日前夕,前英国首相撒切尔夫人对海湾战争谁是胜者表示怀疑。她在接受英国公共广播电视公司记者采访时说:“侵略者萨达姆·侯赛因仍然在位,当时的美国总统已不在位,在运输方面做了很多工作的英国首相也不在位了,对谁是胜者我感到怀疑。”前美国总统布什在接受美国公共广播电视公司记者采访时则说,“我当时估汁错误,以为萨达姆会下台。我们当时确定的目标是,结束伊拉克对科威特的侵略,而不是大批消灭共和国卫队,使他们的伤亡再增加5万名,也不是抓住萨达姆。”布什对当时的两个决定表示后悔:一是1991年2月21日,美军已包围了伊拉克共和国卫队向巴士拉方向溃退的4个旅,布什在鲍威尔建议下,命令停火,使这4个旅成为了萨达姆继续其统治地位的基础。二是美国与伊拉克签署停火协议时,施瓦兹科普夫同意伊拉克武装直升机战后只要不接近美军,就可在伊拉克境内随便飞行。这使萨达姆后来得以使用空中力量对付库尔德人和什叶派人。

世界舆论现在普遍认为,美国其实并没有真正打赢海湾战争。萨达姆仍然控制着一个组织严密、支部遍及全国各地的阿拉伯复兴社会党,一支40万人的军队和一个庞大的警察情报系统。美国打算推翻其统治的设想连连挫败,1995年的全民公决,他仍以99.96%的选票蝉联总统。当年,美国提前结束海湾战争的目的,是因为考虑到了伊朗的存在。用布什的话说,就是“我们不愿看到一个四分五裂的伊拉克,比如说分裂成几个弱小的国家,因为如果这样,分裂的伊拉克就会成为具进攻性的伊朗的口中肉。”

美国的这种战略决策,导致的是萨达姆利用5年时间,已建立了一支比5年前更强大的军队,并继续在执行核计划。联合国对伊拉克的禁运惩罚的是伊拉克人民而不是政权。伊拉克人现在每月每人只有7公斤面,1.25公斤大米,750克油,500克糖的供应,全国75%的人生活艰难,许多新生婴儿体重低于2500克。但如此生活条件,人们仍然对萨达姆保持着狂热的崇拜。

在海湾战争5周年之后,人们担心的是,在今后5年内,伊拉克有可能再打另一场战争,最大的可能性是与伊朗交战。

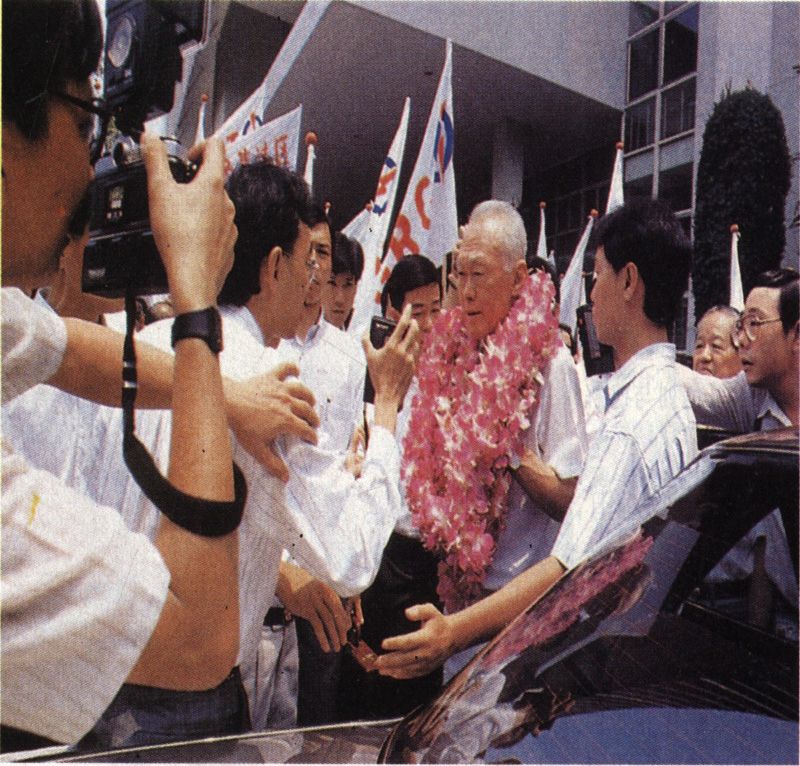

世界经济合作及发展组织(OECD)决定,自1996年1月1日始,把新加坡列入发达国家,但新加坡要求将其改为较发达发展中国家。因新加坡认为,他们在经济领域的许多方面都无法与发达国家相比。这个仅641.4平方公里、310万人口的岛国自1959年内部完全自治,1965年独立至今,人均国民生产总值已达22520美元,生产总值增长率为10.1%,外汇储备为557亿美元,通胀率为3.6%。

新加坡摘去发展中国家帽子,与李光耀的政绩分不开。李光耀1959年35岁出任新加坡自治邦总理,1965年新加坡独立后至今30年,李光耀以他的政治权威创造了一整套具新加坡模式的管理方式。其强权政治受到西方媒体攻击,1995年底美国人权组织“自由之家”发表的年度报告,认为李光耀创导的“强权控制下向市场经济过渡的意识形态”,是自由和民主向全世界扩散的主要障碍。认为“新加坡领袖代表了亚洲地区最危险的趋势,即把在强权控制下向市场经济过渡的过程合理化。”

不管怎样,新加坡以它高速的经济发展,廉洁的政治及良好的社会秩序对西方大国形成了挑战。1995年,李光耀以其倡导的“亚洲价值观”,与西方媒体展开激烈交锋,《亚洲周刊》因此将其评为’95风云人物。1995年12月15日,李光耀接受《亚洲周刊》总编辑邱立本的专访,在专访中,他阐述新加坡模式为:“首先,为加强优越的位置,我们建设最佳的运输及通讯基础设施,还有良好的生活环境——整洁,绿化,有良好的住房和医疗服务。其次,为了使人民有更好的表现,我们让他们尽量发挥潜力接受充分的教育,并且为人民创造有利身心健康的条件。第三,我们建立一个诚实而有效率的政府,将政府经费用于正确的建设项目,并争取最大的效益。而清廉的好政府有助于调动国际资本、技术、管理及市场。最后,在分享国内生产总值增长时,我们不采取补贴和福利政策,以免挫伤老百姓各尽所能的积极姓。”李光耀认为,像新加坡这样的多元种族社会,需要求同存异,彼此容忍,并要确保教育、就学、住房等机会平等。李光耀强调团体利益高于个人利益之上,他认为,西方尊重个人而牺牲社会利益的价值观,导致的是社会的混乱。

李光耀提倡的“亚洲主体意识”和“亚洲价值观”引起的是关于国家体制发展与演变的争议。对于新加坡来说,李光耀也是一个已经过去的时代。新加坡新一代,已视今天的富裕为天经地义,他们已不满足社会的井井有条、一尘不染。李光耀已制度化的行政措施在这新一代面前是否牢不可破?亨廷顿所预料:“李光耀资政带给新加坡的诚实与效率,很可能会随他进入坟墓”会不会变成现实呢?

车臣:神秘的“第三势力”真的存在?1月9日,由拉杜耶夫领导的杜达耶夫的约250名战斗队员越过车臣和达吉斯坦两道边境,以巴萨耶夫于1995年6月袭击布琼诺夫斯克同样的方式,袭击俄罗斯南部城镇基兹利亚尔,打死7名警察,13名平民。恐怖分子占领了基兹利亚尔市医院,扣押了在医院里约2000名人质。据杜达耶夫称,袭击基兹利亚尔,一是因为他们有200名伤员需要医治,而俄罗斯军队控制了车臣境内所有大医院;二是因为基兹利亚尔有大批俄罗斯人,“俄车两族人民300年前就在那里打过一仗”。

领导这次袭击行动的拉杜耶夫是杜达耶夫的侄女婿,他所建立的武装组织称为“总统的贝雷帽”。这支部队后来又被称作“孤狼”。

事件发生后,车臣共和国政府宣布辞职,俄罗斯内务部特种部队立即包围了基兹利亚尔市的这所医院。经过谈判,10日,杜达耶夫武装分子分乘达吉斯坦内务部提供的11辆大轿车和2辆卡车离开基兹利亚尔。车队到达车臣边境达吉斯坦的“五一”镇,武装分子解除了联邦内卫部队设在该区的岗哨武装,把士兵变成人质,占领了那里的工事。12日,俄罗斯联邦军队用装甲车和坦克迅速包围了“五一”镇。杜达耶夫武装分子迫使继续扣押的100多名人质挖掘工事,晚上在人质乘坐的汽车上安装了炸弹。13日,飞抵“五一”镇的俄罗斯联邦安全局长巴尔苏科夫向杜达耶夫武装分子发出最后通牒,限其于14日莫斯科时间10时释放全部人质。14日,恐怖分子拒绝答复并开始杀害人质。15日上午9点起,俄军在10多架直升飞机火力支援下发起进攻,下午1点攻进“五一”镇,傍晚占领了镇内大部分地区。16日晨,曾在布琼诺夫斯克从事过恐怖活动的巴萨耶夫武装劫持了格罗兹厄热电站的30名工人;16日晚,以土耳其籍托普昌为首的亲杜达耶夫分子又在土耳其境内劫持一艘俄罗斯开往土耳其的渡轮。俄军并未中止对“五一”镇内残余恐怖分子的围剿,17日起开始继续攻击,至18日下午,叶利钦在克里姆林宫向记者宣布,拯救人质的战斗已告结束,82名人质被救,18人失踪,联邦部队有26人在战斗中死亡,消灭约150名恐怖分子,20人被俘,拉杜耶夫下落不明。19日,劫持渡轮的托普昌等向土耳其政府投降。

拯救人质虽告结束,车臣危机却未真正解决。杜达耶夫已扬言,要再“组织几百次袭击行动”,直到俄罗斯军队撤军,双方签署和平协议,确保这一北高加索地区独立。此次人质事件的突然发生,引起了人们种种猜测。因为1995年12月,车臣第二大城市古杰尔梅斯驻扎的俄军突然撤走,致使一批杜达耶夫武装分子进入该市。战斗发生后,这些武装分子迅速从该市消失,然后又在1月9日袭击了基兹利亚尔。有人认为,实际上,有一股强大的第三势力”希望车臣冲突拖下去。人们对俄军不能逮捕杜达耶夫、巴萨耶夫,甚至此次的拉杜耶夫充满怀疑,认为车臣的混乱不仅为非法军火交易提供了市场,而且可能涉及更肮脏的交易。