陆家嘴地区的知名学府——洋泾中学,是抗日战争和解放战争时期党在浦东领导学生运动的重要阵地之一。

洋泾中学

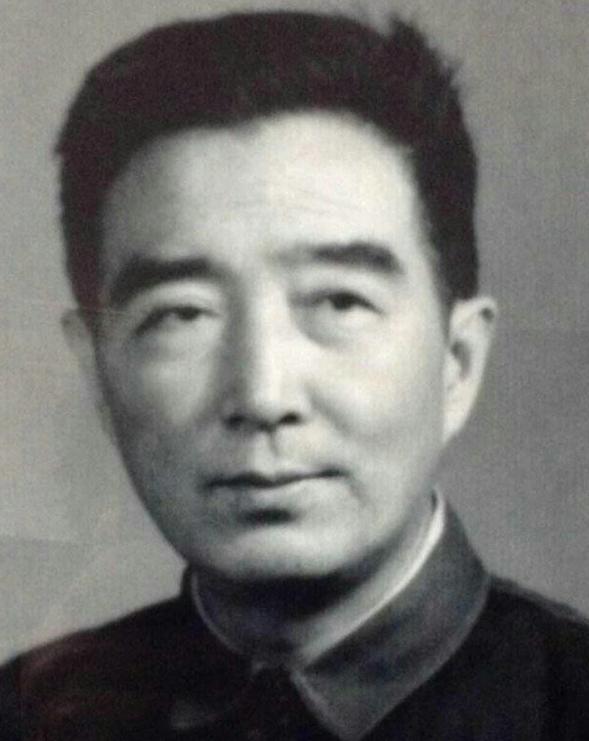

浦东抗日游击队领导人连柏生(1908—1992),原南汇县祝桥镇人,8 岁进私塾读书,曾凭着扎实的英语基础考入全英语教学的上海邮务海关学院,后来又考入上海私立大夏大学,终因家贫无力负担,中途辍学,先后在家乡南汇的几所小学任教。

1935 年 7 月,27 岁的连柏生来到浦东洋泾中学担任图书管理员,还兼授公民课。他为人正直,常能在学生事务管理中秉公办事,受到学生的尊敬和同事的赞誉。1936 年春,身为国民党上海市党部委员的校长张载伯宴请教职员时,一腔热血的连柏生讲了些不满现状的话,差一点被作为“共党言行”查处,几经周旋,风波才告平息。但连柏生渴望改变现实的愿望日益强烈,在结识中共党员蔡悲鸿之后,受其革命道理的引导教育,逐步确立了为民族解放和国家富强而斗争的崇高理想。

洋泾中学老校舍

当时正值日本侵略军妄图由东三省进一步侵占华北,全校师生抗日激情高涨,而国民党反动派又对红军进行“大围剿”,到处捕杀共产党人,封杀进步文化,上海处于白色恐怖之中。

但在连柏生管理的洋泾中学图书馆里,学生竟然可以借到美国作家斯诺的《西行漫记》、海伦的《续西行漫记》等“禁书”。很多学生看后深受感动,觉得共产党不图官、不图财,是一心为老百姓谋福利的,潜移默化之下,深受我党“全民动员、团结抗日”号召的影响,开始同情和支持共产党。

《红星照耀中国》 曾易名为《西行漫记》

1937 年 8 月,淞沪战争爆发,洋泾中学一角被流弹震塌。连柏生毅然弃职返乡,走上了抗日革命道路。在他的影响下,顾正钧、林有用等一批进步学生投笔从戎,参加了南汇地方抗日武装。

连柏生回到家乡南汇后,于 1938 年 9 月与同乡青年王才林、王义生、林有璋及共产党员姜文奎、蔡志伦等创建了“南汇县保卫团第四中队”(简称“保卫四中”),开展了一系列打击日军的战斗。次年, “保卫四中”扩编为“南汇抗日自卫团第二大队”,被当地民众亲切地称为“连柏生部队”。

1940 年 8 月,连柏生按照党“灰色隐蔽”的方针,打通国民党第三战区淞沪游击指挥部的关系,取得“第三战区淞沪游击队第五支队”的番号,将“连柏生部队”扩编为“第五支队”,任支队长。1941 年,连柏生根据党的指示,向浙东敌后发展抗日力量,将其领导的五支队分期分批转移至浙东。1944 年 1 月,成立浙东敌后临时行政委员会,作为浙东根据地的最高行政机构,连柏生任主席。1945 年日本战败后,连柏生随浙东游击纵队北撤至苏北解放区,其后又到东北工作,历任通化省分委常委、辽宁省省委委员、建设厅厅长、东北人民政府公路总局局长等职。

连柏生(1908-1992)

连柏生的学生林有用,当年随同连柏生一起转战浙东四明山区,新中国成立后任嘉兴军分区参谋长。学生顾正钧也先后参加了抗日战争和解放战争,历任新四军浙东纵队淞沪支队政治指导员、华东野战军第一纵队三师政治指导员,在孟良崮战役、淮海战役中多有建功,获中华人民共和国三级解放勋章、中央军委独立功勋荣誉章。新中国成立后,顾正钧还与连柏生所在的志愿军部队一同开赴抗美援朝前线。

有着光荣革命传统的洋泾中学,到了上海解放前夕,爱国学生运动已有了长足的发展。内部有了稳定数量的中共党员,并建立了党领导的外围组织学生联合会,团结了一大批进步青年,有力地配合了上海的解放斗争。1949 年 4 月 1 日,南京中央大学、金陵大学等 10 所大专院校的师生 6000 余人举行大游行,要求国民党政府接受我党的八项和平条件,遭到预伏的国民党暴徒围殴镇压,酿成 200 多人死伤的“四一”惨案,这也是新中国成立前国民党制造的最大的学运惨案。

20世纪50年代-洋泾中学

洋泾中学师生在党的领导下,在校内积极开展了反对国民党反动派的宣传,发起募捐支持南京“四一”反蒋运动。其后,又在党的领导下掀起护校斗争高潮,并组织收集敌人的情报提供给解放军,为人民军队取得“战上海”的胜利、迎接上海解放,作出了积极贡献。

文章选自上海通志馆主编:“上海地情普及系列丛书”,邢建榕 施雯著:《璀璨明珠—陆家嘴》(上海人民出版社 学林出版社,2020年)

编制:冯光亮

审校:石梦洁

签发:吴一峻

一辞莫赞,不如在看

原标题:《“红色摇篮”洋泾中学》